インプラント治療における骨造成(骨増生)とは

2024/6/2

インプラント治療は誰でも受けられる?…実は避けた方が良い場合もありますのコラムで、インプラント治療の際に注意が必要なケースがあることをご説明しました。

このインプラント治療の際に注意が必要なケースの中で、注目していただきたいのが、歯の周りの骨の厚みが足りない場合です。骨の厚みが足りないと、インプラントをしっかりと固定することができません。

ただ、残念ながら歯の周りの骨は、歯周病やケガなど、様々な理由で失われることがあります。また、骨格は人それぞれですから、疾病や外傷がなくても、そもそも歯周辺の骨が薄い方もいらっしゃいます。

そんな時に行われる処置が、今回のテーマである骨造成(骨増生)です。骨造成(骨増生)によって足りない骨の厚みを増やすことで、インプラントを安定して固定することができるようになります。

なぜ歯の周りの骨が減るのか

まず、そもそもなぜ歯周辺の骨が減少してしまうのか、その原因についてお話ししましょう。

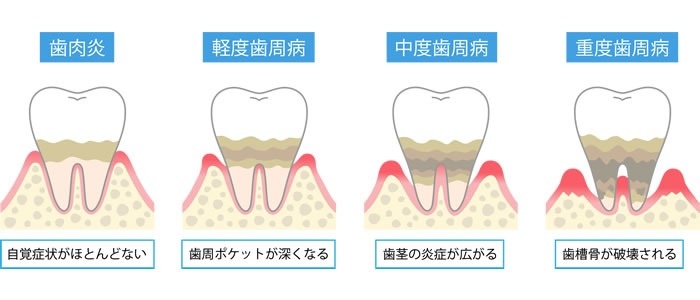

辺縁性歯周炎(へんえんせいししゅうえん)

まず挙げられる理由が、皆さんもよく耳にする歯周病です。現在、20歳以上の日本人の6割は歯周病になっているという忌々しき状況ですが、歯周病が悪化すると、歯周辺の歯肉の炎症がひどくなり、歯を支えている歯槽骨(しそうこつ)が上の方から徐々に溶かされ、そして減っていきます。

歯の周辺に起こるこの症状を、専門的には辺縁性歯周炎(へんえんせいししゅうえん)と呼びます。歯がグラグラしてくる原因は、多くはこの辺縁性歯周炎によるものです。

ちなみに、かつて歯槽膿漏(しそうのうろう)と呼ばれていた症状を慢性辺縁性歯周炎といいます。歯槽膿漏とは歯周病がかなり悪化した状態で、放置してしまうと、歯槽骨が溶け、最悪の場合、歯が抜け落ちてしまいます。歯槽膿漏については、提携医院であるポラリス歯科・矯正歯科の歯槽膿漏(しそうのうろう)って何?のコラムをご参照ください。

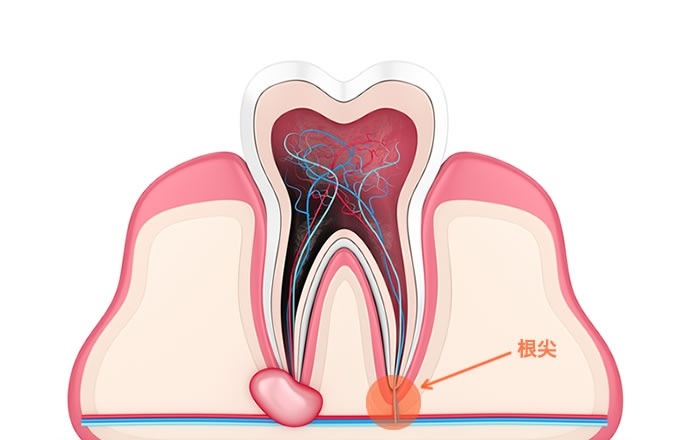

根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)

根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)は、歯根(しこん:歯の根元の部分)の先端部分である根尖を中心として、付近の骨が溶けて膿が溜まる病気です。

歯根が割れたり、根管治療によって神経を取り除いた後、歯根の先に膿が生じたりすることで根尖性歯周炎になります。根尖性歯周炎が進むと、歯根周囲の骨が広範囲にわたって失われてしまいます。

上述の辺縁性歯周炎と比べると、同じ歯周炎ではありますが、病状が発生する箇所が異なるため、厳密にはこのように区別した呼び方があります。

骨を増やすメカニズム

歯の周辺の骨が失われる理由について確認したところで、骨を増やす(骨が増える)メカニズムについてお話ししましょう。

まず、インプラント治療で骨を増やすために用いられるのは、主に自家骨(自分の他の部分の骨)か人工骨になります。

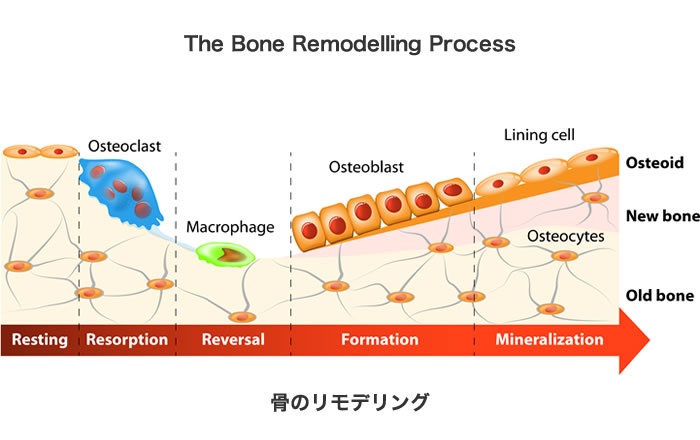

そして骨には、リモデリングといって、古い骨が毎日少しずつ新しい骨に作り替えられる働きがあります。この作用によって、骨造成(骨増生)で増やされた自家骨や人工骨が徐々に新しい骨に置き換えられ、定着することになります。

インプラント治療では、この骨の働きを利用して、インプラントに適した骨の幅や厚みを確保するようにするわけです。

骨造成と骨増生

より具体的な解説に入る前に、骨造成と骨増生の違いについても触れておきしょう。どちらも読み方は同じで、ほぼ同じ意味として使われることも多いのですが、厳密には違いがあります。

骨増生とは、「生物学的に骨の細胞を増やして、骨の幅や高さを大きくすること」を指し、対する骨造成は、「外科手術で骨を増やして、骨の幅や高さを大きくすること」をいいます。

一般的に、インプラント治療で骨を増やすために行われるのは後者の方法です。そのため、以降では骨造成という単語を使うことにします。

どんな時に骨造成を行うか

では、具体的にどのようなケースで骨造成を行うのかについて、見ていきましょう。

骨の厚みが足りない

最も多いのが、この骨の厚みの不足です。冒頭でも触れたように、インプラントを安定して固定するためには、骨の厚みが十分残されていることが欠かせません。

骨の厚みが足りない場合、骨造成を行い、インプラントを埋入・固定できる骨の高さと幅を確保するようにします。

インプラントの位置の調整

例えば、骨の減り方が均等ではない場合、少し位置をずらせば、骨造成をしなくても骨の厚みが確保できることがあります。ただし、これが前歯部だった場合は、位置をずらすと、見た目に影響することがあります。

また、奥歯では、少し位置がずれても見た目には影響しにくいですが、今度は噛み合わせが難しくなることもあります。

このように、仮に骨の厚みが確保できそうでも、そのままインプラントを埋入すると不具合が生じる場合もあるため、インプラントを理想的な位置に埋入することを目的として、骨造成を行うことがあります。

骨造成法の種類

現在、主に行われている骨造成法は3種類です。前回、上顎のインプラントが難しい理由のコラムで取り上げた方法も再度お伝えしますので、併せてご参照ください。

サイナスリフト

サイナスリフトは、上顎の奥歯の骨の厚みが5ミリにも満たない場合に行われる骨造成法です。

まず、奥歯の歯肉を切開し、奥歯の上にある上顎洞(じょうがくどう)という骨の空洞を覆う上顎洞粘膜を露出させます。そして上顎洞粘膜を少しずつ剥がし、骨と上顎洞粘膜の間に人工骨を入れて、骨の厚みを増やします。

多くの場合、サイナスリフトを行なってからしばらく養生期間を置き、インプラントを埋入するようにします。

ソケットリフト

ソケットリフトは、上顎の骨の厚みが薄いものの、5ミリ以上はある場合に行われる骨造成法です。

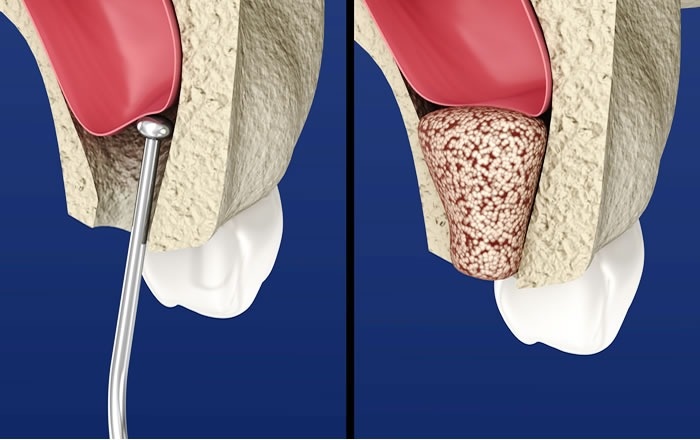

ソケットリフトでは、まず、インプラントを入れるために顎の骨に穴を開ける際、インプラントの先端部分の骨を慎重に取り除きます。すると、上述の上顎洞粘膜が見えるようになります。

この状態から上顎洞の粘膜を少しずつ上に押し上げ、そこに人工骨を入れ、同時にインプラントも埋入します。

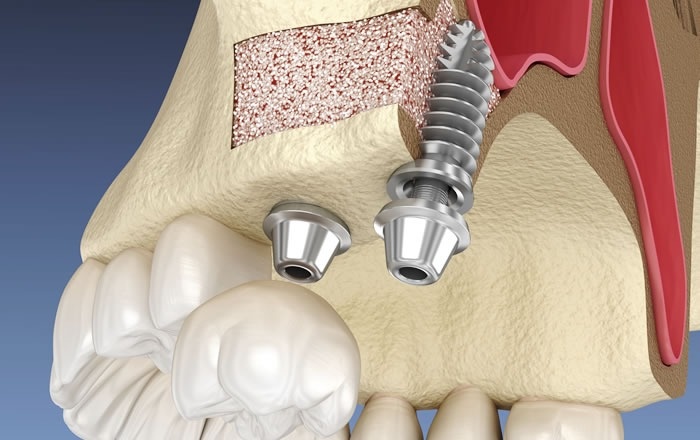

GBR(骨誘導再生法)

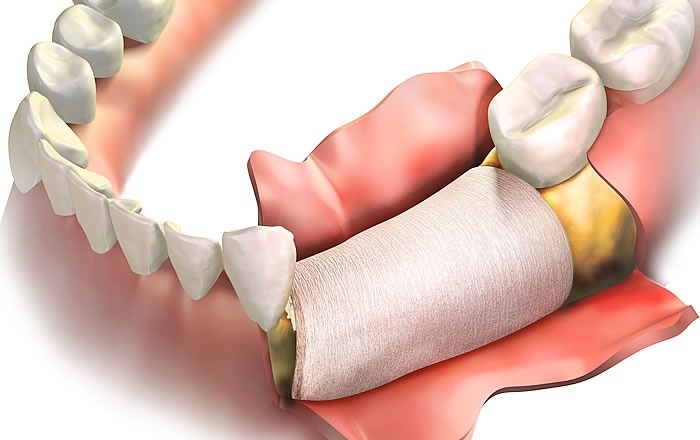

GBR(Guided Bone Regeneration)は骨誘導再生法と呼ばれ、インプラントと歯肉の間に、メンブレンという特殊な膜を入れる方法です。

メンブレンとインプラントの間には人工骨が入っており、ここが足がかりとなり、骨の再生を促してくれます。GBRはソケットリフトやサイナスリフトと異なり、下顎のインプラントにも利用できる方法です。

骨造成のご相談もインプラントオフィス大通に

今回は、インプラント治療で骨の厚さが足りない場合に、人工的に骨を増やす骨造成についてお話ししました。読んでいただくとお分かりのとおり、骨造成は難易度が高く、インプラントの確かな治療技術と深い知見が必要な処置です。

インプラントオフィス大通では、先端の治療設備をご用意し、インプラント治療に精通した歯科医師たちが患者さん一人一人に対応いたします。骨造成についてのご相談も、インプラント無料相談で随時受け付けておりますので、札幌でインプラントをお考えの方は、インプラントオフィス大通にお気軽にお問い合わせください。