意外と難しい?前歯部のインプラント

2025/4/25

インプラント治療は、失った歯を補うための選択肢の一つで、前歯から奥歯まで、基本的にどの部位にも適用できます。

ただ、治療の難易度には場所によって差があります。

中でも難しいとされるのが、前歯部です。

一見すると、奥歯よりも簡単に処置が行えそうな前歯のインプラント治療ですが、難しいとされるのはどうしてなのでしょうか?

今回は、そんな前歯部のインプラント治療が難しい理由についてご紹介します。

前歯部のインプラント治療は難しい6つの理由

色の再現が難しい

まず挙げられるのが、色の再現の難しさです。歯型から作る模型で、歯の形や大きさはおおよそ再現できますが、色はそうはいきません。

被せ物を作る歯科技工士には、歯の色合いをわかりやすく、そして正しく伝えることが、自然な仕上がりを再現するのに不可欠です。

歯の色はデータ化されていますが、それでも微妙なニュアンスを伝えるのは困難を伴います。写真を活用しても光の当たり具合で色味は変わって見えますし、ご自身の歯でも先端と根元で色が異なることは少なくありません。

言葉で「自然な色合い」と表現するのは簡単ですが、実際にそれを再現する難しさが、前歯のインプラント治療を複雑にする一因となっています。

対称性が求められる

奥歯の場合、反対側の歯と形が違っていても、さほど問題になることはありませんが、前歯はそうはいきません。

前歯の被せ物は、左右の形が異なると不自然に見えやすいため、反対側の歯と左右対称な形に仕上げなければならないのです。

元々の歯並びが整っていれば比較的容易ですが、少しでも歯並びに凹凸があると、左右対称な形を作る難易度は上がります。これも、前歯のインプラント治療特有の難しさと言えるでしょう。

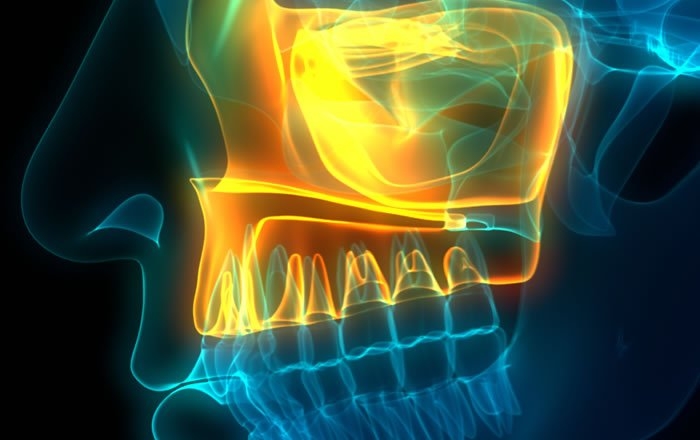

骨の厚みが薄い傾向にある

骨の厚みも前歯部のインプラント治療が難しい理由の一つです。歯を支える骨の厚みは場所によって異なり、一般的に、前歯部は奥歯に比べて骨の厚みが薄い傾向があります。

インプラントを埋め込む位置や間隔にもルールがあるって知ってた?のコラムでも解説したとおり、インプラントを埋め込むと、周囲の骨は1~2mm程度吸収され、骨の量は減少します。

骨が減ると歯茎も下がるので、下がった歯茎に合わせてインプラントの被せ物を作ると、周りの歯よりも大きく見えるようになってしまうのです。

歯肉の形も再現する必要がある

自然で美しい口元を再現するには、被せ物の形や色だけでなく、歯肉(歯茎)の状態も重要になります。

歯肉の形も周りの歯と調和するように整える必要がありますが、この調整は被せ物以上に難しい場合があります。これもまた、前歯のインプラント治療が難しいとされる理由に挙げられます。

埋め込むスペースが狭い

前歯は奥歯に比べて細いため、インプラントを埋め込むスペースも限られます。特に失った歯が複数あり、インプラントを隣り合わせて埋め込む場合、インプラント同士の間隔はさらに狭くなります。

かといって、極端に細いインプラントを使用すると、安定性に影響が出る可能性もあるため、単純に細いものを選べば良いというわけではありません。

また、インプラント間のスペースが狭すぎると、その部分の歯肉が痩せてしまうこともあります。

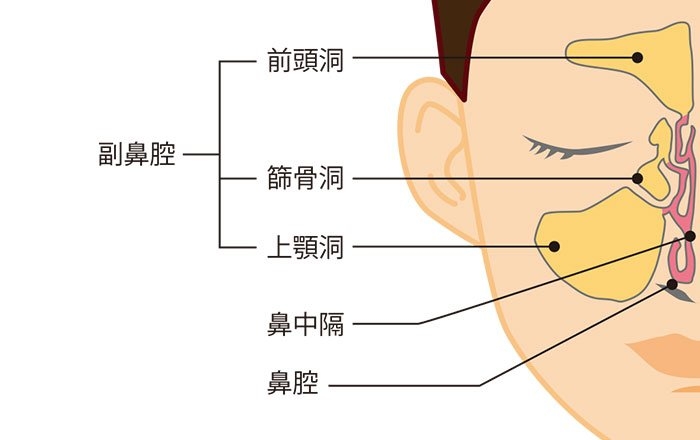

上に鼻腔(びくう)がある

上の前歯の場合、歯の根っこの上部には、鼻の奥にある空洞(鼻腔)が存在します。

この鼻腔の底までの距離が近いと、インプラントを埋め込むために必要な骨の厚みが十分に確保できないケースがあります。

骨の状態によっては、インプラントを埋め込む位置や角度に制限が生じることも、前歯のインプラント治療における注意点です。

前歯部にインプラントを入れるメリット

上述のように理由を列挙すると、前歯部のインプラント治療は困難で、躊躇する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、前歯部のインプラント治療は、たしかに難しい面もありますが、それを補って余りあるメリットもあります。以下で、前歯部のインプラントならではのメリットをご紹介します。

自分の歯に近い感覚でしっかり噛める

インプラントはブリッジや入れ歯とどう違う?のコラムでもお話ししたとおり、インプラントは、インプラント体が顎の骨としっかりと結合するため、ブリッジや入れ歯に比べて、天然の歯に近い力でしっかりと噛むことが可能です。

前歯は、食べ物を噛み切るという重要な役割を担っていますが、この「噛み切る」動作は、意外と力が必要です。例えば葉物野菜や繊維質の多い硬めの食べ物などは、入れ歯では噛み切りにくいことがあります。

インプラントであれば、ご自身の歯に近い感覚で、硬い食べ物もしっかりと噛み切ることができるので、これは大きなメリットの一つと言えるでしょう。

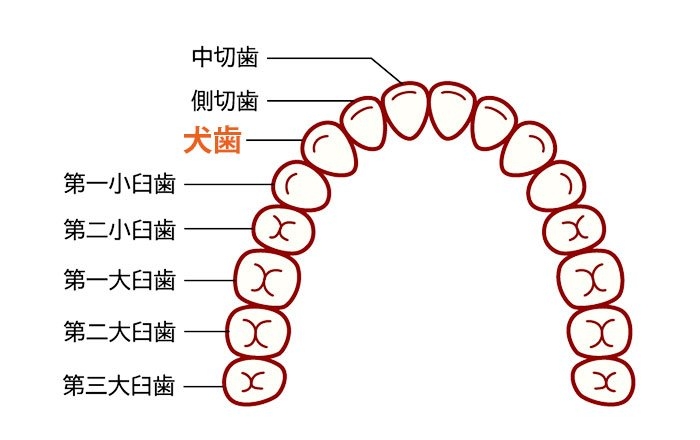

周囲の歯に負担をかけず、犬歯本来の役割を果たせる

犬歯(前から3番目の歯)にインプラント治療を行う場合、大きなメリットがあります。犬歯は、歯の中でも根が比較的長く、丈夫な構造をしています。

これは、噛み合わせる際の下顎の位置を導いたり、奥歯など他の歯へ過度な負担がかかるのを防いだりする大切な役割(これを犬歯誘導といいます)があるためです。

もしブリッジで犬歯を補う場合、通常、ブリッジは失った歯の両隣の歯を削って支えにします。しかし、犬歯にかかる大きな力を支えるために、さらに隣の歯まで削って支えを増やす必要が出てくることもあります。

また、入れ歯の場合は、噛み合わせを緩めに作らないと壊れてしまうことがあるので、犬歯の役割を十分果たすことが難しくなります。

その点インプラントであれば、インプラント自体が顎の骨に支えられるため、隣り合う健康な歯を削る必要がありません。周りの歯に負担をかけることなく、犬歯が持つ本来の役割をしっかりと果たせるようになります。

自然で違和感のない仕上がりも期待できる

インプラントは、歯の根に相当する部分(インプラント体)と、歯の頭の部分(上部構造)から成り立っており、天然歯に近い構造を持っています。これは、他の治療法であるブリッジや入れ歯にはない特徴です。

インプラントはブリッジや入れ歯とどう違う?のコラムでもお伝えしましたが、ブリッジや入れ歯の場合、どんなに精密に作製しても、天然歯と同様の見た目を再現するのは難しい側面があります。

一方のインプラントは、確かな技術のある歯科医院が治療を行えば、たとえ前歯部であっても、周囲の歯と調和した、違和感の少ない見た目を実現しやすいと言えるでしょう。

前歯にインプラントを入れる際の注意点

骨造成が必要になる場合がある

前述のとおり、前歯部の骨はもともと薄いため、骨の厚みを確保できない状態でインプラントを埋入すると、歯肉が下がり、審美性が低下する可能性があります。

そこで、骨の厚みが十分でない場合は、コラムでもご紹介した骨造成という骨の厚みを確保する追加の処置が必要になります。もちろん、骨の厚みがしっかり確保できる場合には、骨造成の必要はありません。

歯茎の形を整える処置が必要になる場合がある

インプラント治療後、時間の経過とともに歯ぐきのラインが下がったり、形が変わったりすることがあります。

見た目も口元の印象に影響するため、そのような際は必要に応じて歯肉移植術など、歯茎の形を整える追加の処置を行うことがあります。

見た目にも配慮した前歯のインプラント治療ならインプラントオフィス大通へご相談ください

今回は、前歯部のインプラント治療の難しさについてお話ししました。

前歯部のインプラント治療には、求められる審美性の要求度の高さ、骨の厚み、スペースの問題など、奥歯のインプラント治療にはない条件があり、それが治療の難易度を高くしています。

しかし、お伝えしたように、前歯部のインプラント治療には、ブリッジや入れ歯にはない優れたメリットがあります。

これから前歯の抜歯をしなくてはならない方や、すでに歯を失って治療法にお悩みの方は、選択肢の一つとしてインプラント治療を検討されてはいかがでしょうか。

札幌のインプラントオフィス大通は、北海道大学歯学部臨床教授も務める千田理事長のもと、医療法人社団 千仁会の専門医が在籍し、難しいとされる前歯のインプラント治療にも多くの実績があります。

トップページでもお伝えしているように、複数の医師によるインプラント症例検討会を行い、機能性はもちろん、見た目の美しさにも配慮した治療の提供に努めておりますので、札幌で前歯部のインプラント治療をお考えの方や、ご質問がある方は、インプラントオフィス大通へお気軽にご相談ください。